Der nebenstehende Streckenverlauf zeigt die mittlere Tour an.

Am Ende der Beschreibung unter "Das dürfte Sie interessieren" finden Sie alle 3 Wandertouren.

Das Gold der Heide

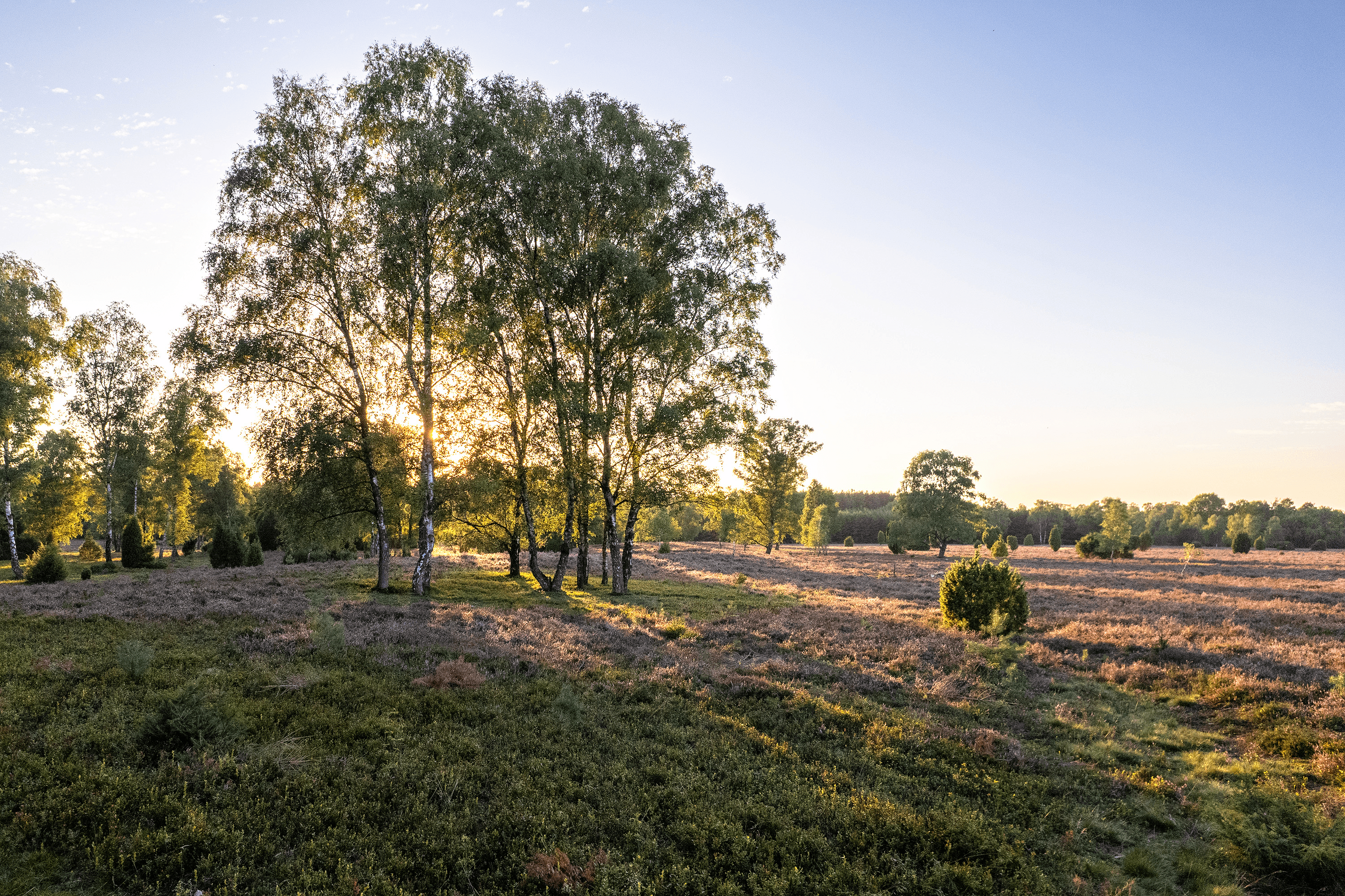

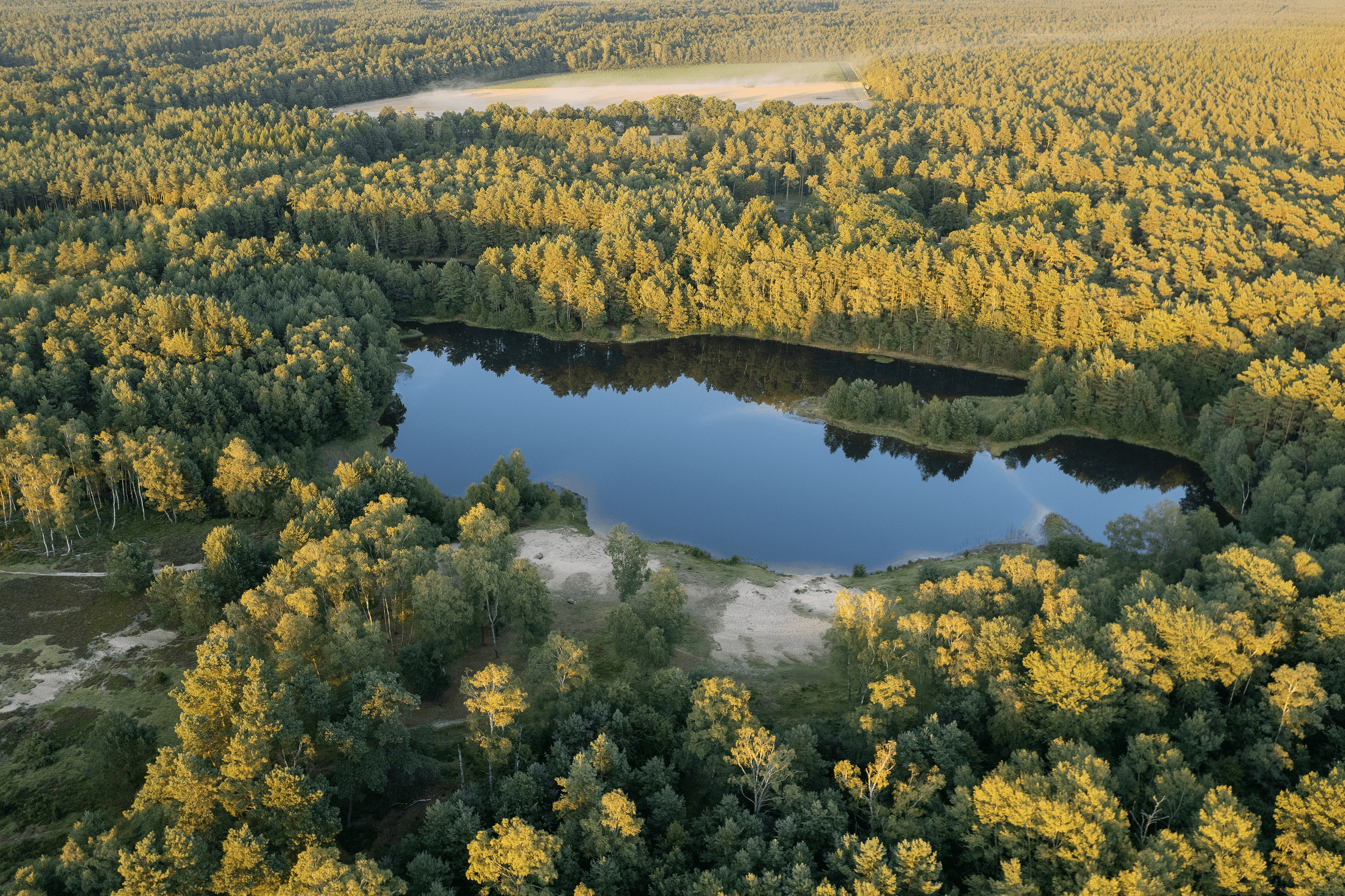

Die zahlreichen Kieselgurgruben am Wegesrand geben Zeugnis von der Abbaugeschichte des Gebietes. Allerdings muss man etwas genauer hinsehen, denn die Natur hat sich längst die größten Flächen zurück erobert: Naturnahe Teiche oder ehemalige Abbaugruben, die bereits mit Wald bestanden sind. Dadurch ergibt sich ein interessanter Wechsel aus Gewässern mit angrenzenden Feuchtbiotopen und sandigen Trockenstandorten. Letztere weisen ausgedehnte Heiden und Borstgrasrasen auf, die sich mit lichten hutewaldartigen Birkenwäldern und Kiefernbeständen abwechseln.

Die Heideflächen der Oberoher Heide werden regelmäßig von einer Heidschnuckenherde beweidet, die in Niederohe beheimatet ist. Das Zurückerobern der Natur lässt sich an den Abbaugruben sehr anschaulich beobachten. Häufig erschwert schon dichter Kiefernaufwuchs den Einblick in die Gruben. Innerhalb der offenen Landschaft ist daher heute nur noch ein Teil des Abbaugebietes zu erleben. In den Wäldern der Umgebung befinden sich weitere Abbaugruben.

Die Kieselgur

Mit der Bezeichnung Gur (von gären) wurde früher eine „feuchte, aus dem Gestein ausgärende Masse“ beschrieben. Kieselgur entstand durch die Ablagerung mikroskopisch kleiner fossiler Schalenreste von Kieselalgen (Diatomeen), die vor mehreren hunderttausend Jahren während der Zwischeneiszeiten in Gewässern lebten. Aus den Ablagerungen entstanden mehrere Meter mächtige Sedimentschichten. Diese Schichten bildeten ursprünglich den Grund der Gewässer. In der Folgezeit wurden diese Schichten von Sand überdeckt. Die fossilen Schalenreste der Kieselalgen bestehen überwiegend aus Siliziumdioxid und besitzen eine sehr poröse Struktur. Damit ist das Material in der Lage, relativ große Mengen an Feuchtigkeit aufzunehmen. Daraus ergeben sich zahlreiche industrielle Nutzungsmöglichkeiten, die schon im 19. Jahrhundert zum Abbau der Kieselgur führten.

Als die Kieselgur zufällig bei Brunnenbohrarbeiten im Jahre 1836 bei Niederohe entdeckt wurde, lagen die Höfe dort noch sehr weltabgeschieden inmitten großer Heideflächen. Ein Lüneburger Chemiker, dem eine Probe dieser weißen Erde geschickt wurde, meinte verächtlich: „Dat olle Tüg is tau niks tau bruken.“ (Das alte Zeug ist zu nichts zu gebrauchen.) Es wurde sogar versucht, das weiße Mehl zum Backen von Pfannkuchen zu verwenden, die aber sehr schwer verdaulich und ungenießbar gewesen sein sollen.

Wofür wurde die Kieselgur verwendet?

Verwendungsmöglichkeiten für die Gur wurden erst einige Jahre später erkannt. Der Kaufmann Berkefeld, Begründer der Filterfabrik in Celle, erwarb einen Teil der Lagerstätten und eröffnete 1869 sein erstes Werk in Niederohe. Um 1930 gab es im Raum Unterlüß insgesamt sechs Werke. Kieselgur fand nun eine vielseitige Verwendung beispielsweise bei der Herstellung von Trinkwasserfiltern, für die sichere Lagerung von Nitroglyzerin, zur Klärung bei der Bier- und Weinbereitung sowie für Reinigungsmittel, Puder und Pasten.

Die Kieselgur war von Kiesen und Sanden der letzten Eiszeit mit einer Mächtigkeit von 4 bis 10 m überdeckt. Dies ermöglichte einen Abbau im Tagebau.

Die Kieselgurlagerstätten werden in drei Ablagerungsschichten unterteilt:

Die „Weiße Gur“ ist die oberste Schicht. Sie lagert stellenweise auch unmittelbar unter der Erdoberfläche. Mit drei bis fünf Prozent enthält sie sehr wenig organische Bestandteile. In den Anfangsjahren wurde nur die Weiße Gur abgebaut.

Der „Grauen Gur“ wurden in späterer Zeit durch Brennen die organischen Bestandteile entzogen. Dadurch konnte auch die unterste Schicht, die "grüne Gur" abgebaut werden.

Die „Grüne Gur“ enthielt den höchsten Anteil organischer Bestandteile und befand sich im Bereich des Grundwasserspiegels.

Die Tücken des Kieselgur-Abbaus

Ein großes Umweltproblem beim Abbau der Kieselgur stellte das Grundwasser dar, das sich in den Gruben ansammelte. Das Einleiten des extrem sauren Grubenwassers in den einst fischreichen Sothriethbach verwandelte diesen über weite Strecken in ein totes Gewässer. Auch führten die aus den Brennschuppen entweichenden schwefelsauren Dämpfe durch ihren stechenden Geruch zu einer Belästigung der Bevölkerung der umliegenden Ortschaften.

Der heimische Kieselgurabbau wurde eingestellt, als der Abbau unrentabel wurde, da die Gur günstiger eingeführt werden konnte. Endgültig endete der Abbau in Norddeutschland im Jahre 1994.

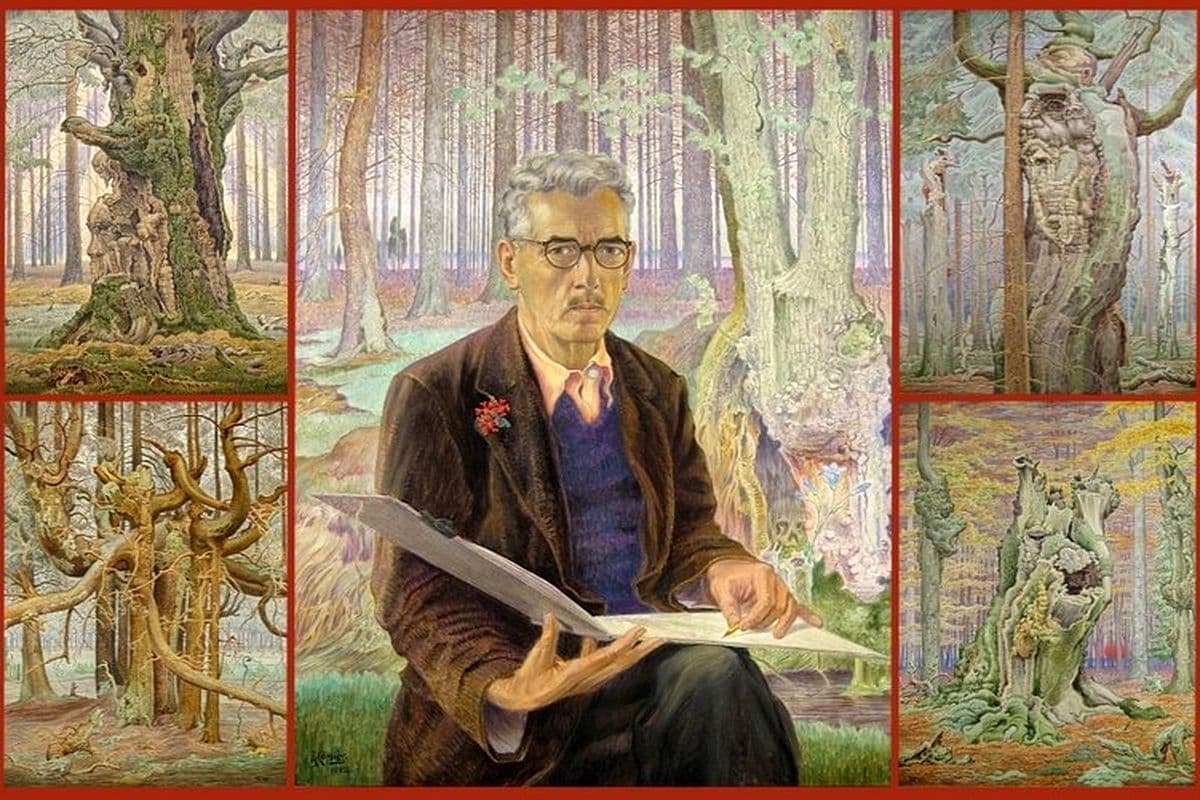

Einen spannenden Überblick über dne Bodenschatz Kieselgur und den Kieselgur-Abbau in der Region gibt das nur wenige Kilometer entfernt gelegene Albert-König-Museum in Unterlüß.

Das Wichtigste der Tour in Kürze

- ehemalige Abbaugruben der Kieselgur

- weitläufige Heideflächen

- Heidschnuckenherde auf der Heidefläche