Sie erschließen das Naturschutzgebiet „Heideflächen mittleres Lüßplateau“. Hier verläuft auch der Heidepanoramaweg. Als Naturerlebnispfad informiert er über die alte Kulturlandschaft und die Tier- und Pflanzenwelt der Heide. Das landschaftlich eindrucksvolle Tiefental bietet einen besonderen Höhepunkt der Tour. Zu diesem Themenweg gibt es vier unterschiedlich lange Rundwanderwege. Auf allen Wegen erwartet Sie die typisch weitläufige Heidelandschaft mit sandigen Wegen, tiefgrünen Wacholdern und dichten Kiefern- und Birkenwäldern.

Die genauen Wegbeschreibungen mit den jeweiligen Highlights finden Sie unter den einzelnen Touren-Einträgen:

Hintergrundinformationen zum Themenwanderweg

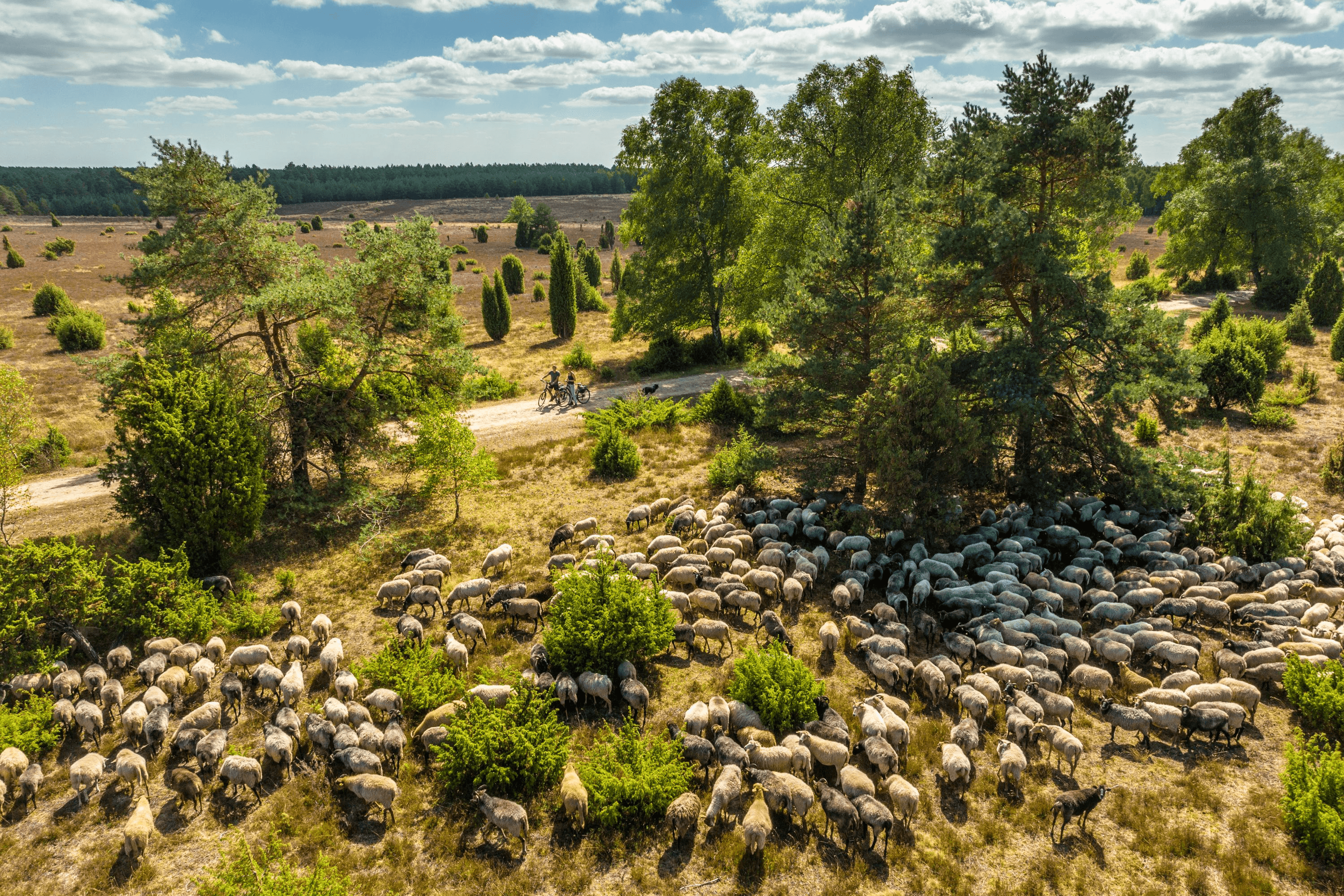

Die Heidschnucke - Das Symboltier der Heide

Es wird vermutet, dass Heidschnucken von den auf Sardinien und Korsika beheimateten Mufflons abstammen. Heidschnucken waren einst von der Bretagne bis nach Sibirien verbreitet und blieben als Nutztierrasse vor allem in der Lüneburger Heide erhalten. Die Tiere begnügen sich mit karger Kost wie dem Heidekraut. Sie sind so robust, dass sie auch im Winter auf der Heide weiden.

Mit etwas Glück können Sie auf den Heideflächen des Naturparks Südheide dem Symboltier der Heide begegnen.

Das Wichtigste der Tour in Kürze

- weitläufige Heideflächen, teilweise Naturschutzgebiet

- Heidepanoramaweg

- Heidschnuckenherde auf den Heideflächen

- beeindruckendes Tiefental